はじめに

こんにちは!

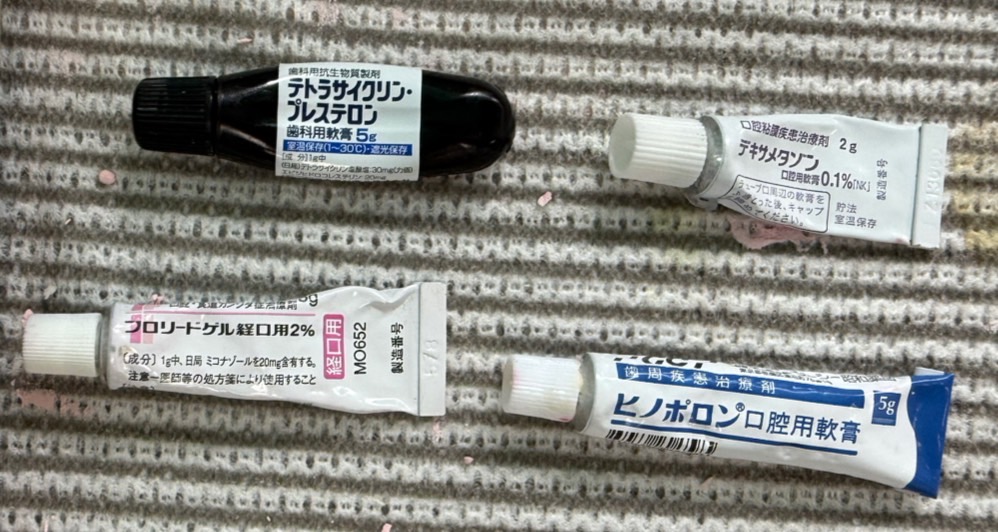

今日は、上の画像にもある歯科にて患者さんに塗ったり、処方して自分で塗ってもらったりする軟膏(なんこう)について、書いていきます。軟膏とは、クリーム状の薬で、もしかすると、皮膚科で処方されたり、ドラッグストアで買ったりして、自分で塗ったことがある方も多いと思います。

上記の画像以外にも、歯科で使う軟膏はいくつもありますが、今回は使用頻度も高いであろう画像に示している4つについて書きます。

研修医や若手の歯科医師がこれらの軟膏の成分を把握しきれていない可能性は大いにありますが、もしかするとある程度経験のある歯科医師でも、これらの軟膏をルーティン的(何も考えずに、この症状があるからこの薬で良いか等)な使用をしていたり、よく成分を把握しないまま使用している事象は少なくはないと思います。今回の記事で、しっかりと軟膏の効果効用や成分について知識を深めておきましょう。

①デキサメタゾン口腔用軟膏

この軟膏は、合成された副腎皮質ホルモンが配合されており、一般にはステロイドと呼ばれることが多いです。このステロイドは、抗炎症・抗免疫の効果があり、口内炎・舌炎・口角炎・扁平苔癬などの炎症を伴う疾患に効果的です。

用法・用量としては、適量を患部に1日1〜数回に分けて塗布します。適宜量は増減させて良いです。

炎症を抑えてくれる薬としては、非常に使いやすい軟膏の一つですが、先ほども書かせていただいたように、ステロイドには抗免疫の作用もあります。炎症も、免疫反応の1つであるため、確かに、抗免疫作用は有効ではあるのですが、免疫を抑え過ぎてしまうと、口腔内に常在している口腔カンジダ真菌が異常に増え過ぎてしまい、口の中のカビである口腔カンジダ症になってしまうこともあります。ですから、炎症が抑えられるからとステロイドが含まれている薬を使いすぎるのは注意しましょう。また、軟膏全般の注意点とはなりますが、基本的には使用後はしばらく飲食は避けましょう。

デキサメタゾン口腔用軟膏の添付文書↓

https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00068333.pdf

②テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏

この軟膏には、抗菌薬であるテトラサイクリンと、副腎皮質ホルモンすなわちステロイドであるエピジヒドロコレステリンが含まれています。

適応としては、歯周組織炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染、感染性口内炎であり、抗菌薬の作用で原因菌を減らしつつ、ステロイドにより抗炎症効果を期待するといった使い方です。認められている作用としては、抗菌作用・抗炎症作用・鎮痛作用・治癒促進作用があります。

用法用量としては、1日に数回適量患部に塗布するという使い方です。

これだけを聞くと、非常に有用な薬であると思われがちですが、欠点もあります。先ほどのデキサメタゾン軟膏で書いたように、ステロイドには抗免疫があります。また、抗菌薬は、細菌には効きますが、真菌には効きません。よって、免疫は抑えられ、細菌もいなくなると、カンジダ真菌が増えやすくなってしまい、先ほどの薬と同様に、使いすぎると、口腔カンジダ症になるリスクが高いのです。

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏の添付文書↓

https://www.nishika.co.jp/upfiles/3_pdf_1/tcps16.pdf

③フロリードゲル(軟膏)

ミコナゾールが主成分であるこの薬は、簡単に言うと、口の中のカビである口腔カンジダ症に対する有効な薬です。

この薬の大きな特徴の一つは、用法用量であり、使用量がかなり多いと言うことです。

口腔カンジダ症の用法用量としては、通常、成人には、ミコナゾールとして1日200〜400mg(ミコナゾールゲル10〜20g)を4回(毎食後および就寝前)に分け、口腔内にまんべんなく塗布します。なお、病巣が広範囲に存在する場合には、口腔内にできるだけ長く含んだ後、嚥下します。

ミコナゾールゲルの軟膏のチューブ1つあたりは、写真のものでは5gであるため、1日量を考えると、かなりの量のチューブの処方が必要となります。しかし、1日に何本もチューブを使い切ってもらうことはあまり現実的ではないため、1〜2本処方して、1日一本くらいで使い切ってもらうと言った形をとっている歯科が多いと思われます。また、義歯(入れ歯)下にカンジダが発生している場合は、入れ歯の裏に薬を塗りこんでもらって、入れ歯を装着してもらっておくと言った使い方もあります。

また、用法用量に関する注意として、投与期間は原則として14日間として、本剤を7日間投与しても症状の改善がみられない場合には本剤の投与を中止し、他の適切な療法に切り替えるようにしなければなりません。これは、薬の効果がない場合は、痛みや炎症の原因がカンジダではないと判断しなければならないと言うことです。

また、フロリードゲル(ミコナゾール)のもう一つの大きな特徴として、多くの併用禁忌や併用注意の薬があると言うことです。特に併用禁忌で有名なのが、抗凝固薬であるワルファリンカリウムです。高齢者の方は、血液サラサラのお薬として、飲んでいる方が多く、カンジダも免疫力の下がった高齢者の方の割合が多いため、使用には注意が必要です。他の併用禁忌や併用注意に関しては、下記URLを参考にされて下さい。

フロリードゲルの添付文書↓

④ヒノポロン口腔用軟膏

この薬は、歯肉炎や歯周炎に対して用いられる薬です。

用法用量としては、十分清拭乾燥した患部に1日1回適量を注入する。又は、塗布する場合、患部を清拭したのち、通常1日1〜3回適量を使用する、となっています。

作用としては、抗菌作用・抗炎症作用・鎮痛作用があります。これらの作用は、歯周炎や歯肉炎の症状に対して、非常に有効な作用ばかりです。

成分としては、ヒノキチオール、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、アミノ安息香酸エチルが含まれており、

・ヒノキチオール→抗菌作用

・ヒドロコルチゾン酢酸エステル→抗炎症作用

・アミノ安息香酸エチル→鎮痛作用(局所麻酔薬と同じ成分)

とそれぞれ作用します。

ヒノポロン口腔用軟膏の添付文書↓

終わりに

いかがでしたでしょうか。おおまかに、歯科医院で使用どころの多い軟膏についてまとめてみました。それぞれ、添付文書のURLも添付しましたので、ぜひ参考にされて下さい。

本日もありがとうございました!!!