はじめに

今回は、咬合性外傷について書いていきたいと思います。

咬合性外傷とは、わかりやすく言うと、咬む力によって、歯を支える組織にダメージが与えられると言った感じです。歯科医院には、自分では分かってはいないけれども、咬合性外傷による痛みや違和感等でいらっしゃる患者さんは多いです。

①咬合性外傷とは?

咬合性外傷とは、先ほども書いたように、簡単に言うと咬む力によって歯を支える組織にダメージが与えられることです。専門的に言うと、許容量を超える咬合力が加わった場合に生じる歯周組織(歯根膜・歯肉など)の破壊のことを言います。

言葉づらだけを見ると、頬や舌を噛んで怪我することが咬合性外傷だと思われがちですが、それは咬傷(こうしょう)と一般には言いますので、咬合性外傷とは言いません。

咬合性外傷には、2種類あります。

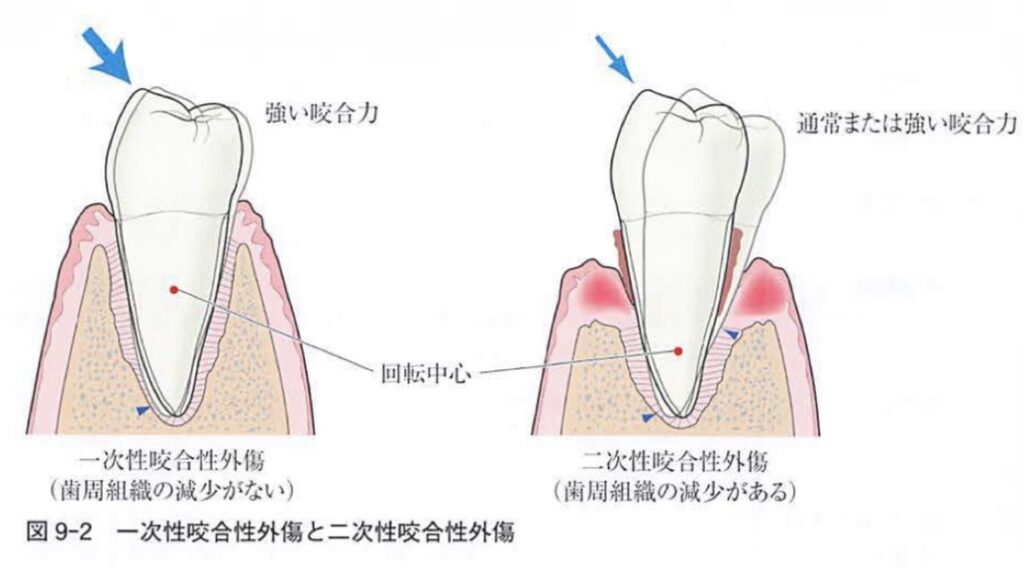

❶一次性咬合性外傷

歯周病等による歯の周りの骨や軟組織が破壊が起きていない状態の歯に、極めて大きな力がかかって生じた歯周組織の破壊です。例えれば、健康な若い人に、米俵をいくつも持たせるようなものです。そんなことをすれば健康な若い人でも、腕や腰が痛くなるでしょう。

❷二次性咬合性外傷

歯周病等による歯の周りの骨や軟組織が破壊が起きている状態の歯に、通常レベルの咬む力が加わって、歯周組織の破壊が起こることです。これも例えるならば、ゆっくり歩くのがやっとの筋肉が衰えているおばあさんに、教科書がたくさん入ったリュックサックを背負って歩いてもらうようなものです。健康な学生ならできますが、もう元気でないおばあさんにはきついことです。元気でない歯の組織は、普通の咬む力でも耐えられないのです。

②咬合性外傷の原因は?

咬合性外傷の原因は、いくつかありますが、主な2つを挙げます。

❶ブラキシズム

簡単に言うと、歯ぎしり等のことです。歯ぎしり等については、下記の記事にまとめておりますので、是非参考にしてください。

普段ご飯を食べる時以外は、上の歯と下の歯は基本的には離れています。ですが、ご飯中以外の時に、食いしばったり、歯をぎりぎりとしたりする負担を、歯が受け止められるようには作られていないため、歯に伝わる刺激が、歯周組織にも伝わり、破壊する原因になってしまうのです。

❷早期接触

これは、上の歯と下の歯が噛もうとしたときに、どこかの歯だけ先に部分的に当たってしまうことです。こんなことが起これば、普段上の歯と下の歯で全体的にバランスよく分散している噛む力は、先に当たってしまった一部分の歯だけに集中してしまい、その歯を支えている歯周組織に大きな負荷がかかるのです。

③咬合性外傷が起こっている人に口の中でよく見られることとは?

咬合性外傷が起きているときに口腔内で起こりやすいことについて挙げていきます。

❶歯の動揺度の増加

歯は通常時も生理的動揺と言って、少しだけ力をかけると揺れます。しかし、その生理的動揺の範囲を超えて大きく揺れ始めるのです。

❷痛みの出現

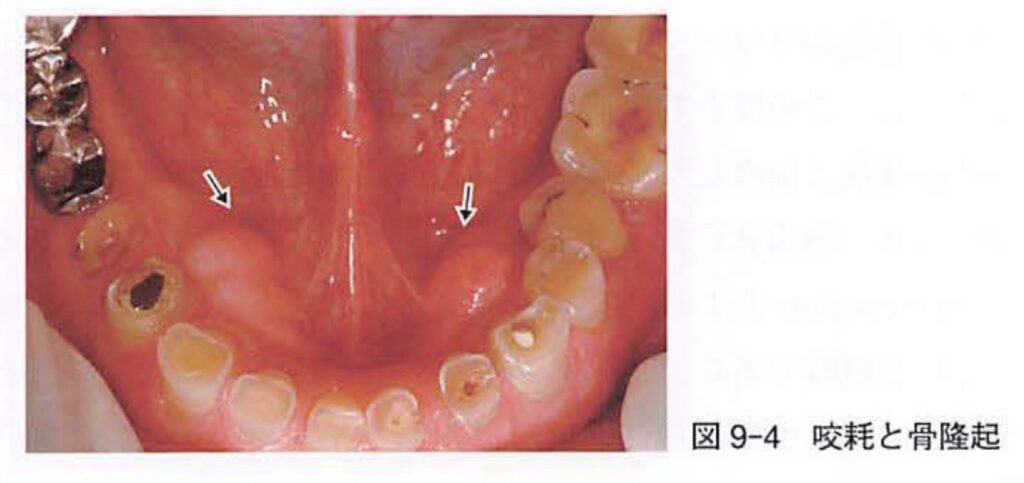

❸咬耗(歯がすり減ること)・歯の破折

❹アブフラクション

強い咬合力がかかると、歯の真ん中あたりに力が集中して、歯がかけることがあります。このくさび状の欠けている状態のことをアブフラクションと言います。

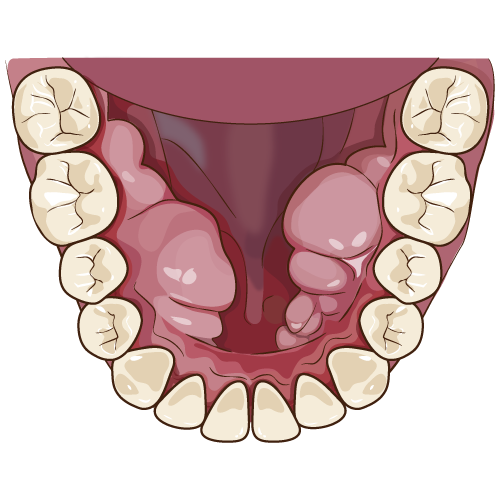

❺骨隆起

強い力で噛んでいる人は、生体が骨を厚くして噛む力に耐えなければならないという防御反応的な反応として、下の前歯の後ろあたりや上顎の口蓋のあたりの骨が厚くなり出っ張ることが多いです。

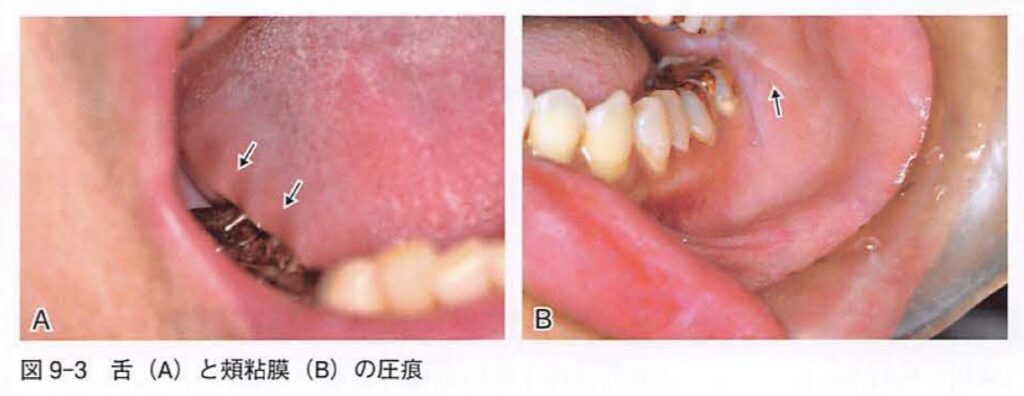

❻舌・頬粘膜の圧痕(痕がつくこと)

上記の変化が口の中で起こると、咬合性外傷が起きている可能性もあります。しかし、咬合性外傷が100%起きているわけではありません。

他の原因により、上に挙げた口腔内の変化が起こることもあります。ですので、上記の症状が見られたから咬合性外傷だと決めつけるのではなく、症状があれば、歯科医院にかかり、しっかりと歯科医師に診断してもらいましょう!

おわりに

咬合性外傷は、ムシ歯でも歯周病でもないので、患者さんもまさか痛みや違和感の原因がこれだとは思いにくいと思います。ですが、実際に多くの患者さんが咬合性外傷を起こしていますので、違和感や思い当たる症状があれば、一度歯科医院にかかってみましょう。

今回もありがとうございました!!!